পঙ্কজ চট্টোপাধ্যায়

মহালয়ার অমাবস্যার ঠিক এক মাস পরে, আর এক অমানিশায়, সারাভারতে ও সারা বাংলার ঘরে ঘরে উদযাপিত হয় শুভ দীপাবলী এবং শ্রীশ্রী শ্যামাময়ী দেবী কালিকার পুজো।

আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়ে, আলোর আলপনায় সেজে ওঠে ঘরদোর, এলাকা, মহল্লা, পথপ্রান্তর।

অশুভ শক্তির বিনাশের উদ্দেশ্যেই এই শুভ দীপাবলীর আয়োজন, এই আলোর সাজসজ্জা।

রবীন্দ্রনাথের কথায়—

“অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো, সেই তো তোমার আলো।

সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো, সেই তো তোমার ভালো।”

সেই পবিত্র, পূণ্যপূর্ণ, ‘ভালোর আবাহন’-এর জন্যই শুভ দীপাবলীর প্রাঞ্জল আলোকমালার উজ্জ্বল আলোয় পুজিতা হন দেবীমা কালিকা, পুজিতা হন দীপান্বিতা মহালক্ষ্মী দেবী।

এই কালীপুজো বৈদিক যুগেও হতো। বৌদ্ধ যুগে, জৈন যুগেও দেবী কালী পুজিতা হতেন। তখন দেবীর মূর্তি ছিল চক্রের অভ্যন্তরে। আর এখন আমরা যে প্রতিমা দেখি, তার রূপ দিয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক এক বৈদান্তিক তান্ত্রিক সাধক—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ।

কালী সাধনায় শক্তি সাধক হিসেবে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন সাধক রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপা, কমলাকান্ত, সাধক আত্মারাম, সাধক সদানন্দ স্বামী, পরমপুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, সাধক ভবানন্দ প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় মহাযোগীগণ।

কালীপুজো ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সংযোগ

এই কালীপুজো আমাদের জাতীয়তাবাদ আন্দোলনেও এক ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বহন করে। যদিও সেই ইতিহাস আজও যথাযথভাবে লেখা হয়নি, তবু অগ্নিযুগের পাতা উল্টালেই দেখা যায় কত অজানা অধ্যায়।

তখন সারা ভারতবর্ষে, তথা সারা বাংলায় দাউদাউ করে জ্বলছে স্বাধীনতা আন্দোলনের বৈপ্লবিক আগুন। তার অন্যতম পীঠস্থান ছিল অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার কর্ণেলগোলা। সেখানে বাস করতেন দাপুটে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা—বিমল দাশগুপ্ত, সত্যেন বসু, জ্ঞান বসু, কিশোরী পাতিরায়, সাতকড়ি পাতিরায় প্রমুখ।

এই অঞ্চলে বিপ্লবীদের ছিল অবাধ আনাগোনা, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হতেন অসংখ্য তরুণ বীরযোদ্ধা।

কথিত আছে, অস্ত্রদীক্ষা ও দেশমন্ত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার সমস্ত আচার হতো কালীপুজোর দিনেই, গোপনে।

এই দিনেই মেদিনীপুরের কালী কামাখ্যা মন্দিরে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু।

উত্তর কলকাতার অনুশীলন সমিতির কালীপুজো ছিল বিপ্লবীদের অন্যতম কেন্দ্র। সেখানে আসতেন বাঘা যতীন (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, হেমচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ।

১৯২৬ সালে কলকাতার সিমলাতে বিপ্লবী অতীন্দ্রনাথ বসুর বাড়িতে কালীপুজো উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভাই), বারীন্দ্রনাথ ঘোষ (শ্রী অরবিন্দের ভাই), সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ দেশপ্রেমিক।

হাওড়ার বাঙ্গালপুর বয়েজ ক্লাবের কালীপুজোতেও দেশপ্রেমিক বিপ্লবীরা সমবেত হয়ে দেশমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতেন।

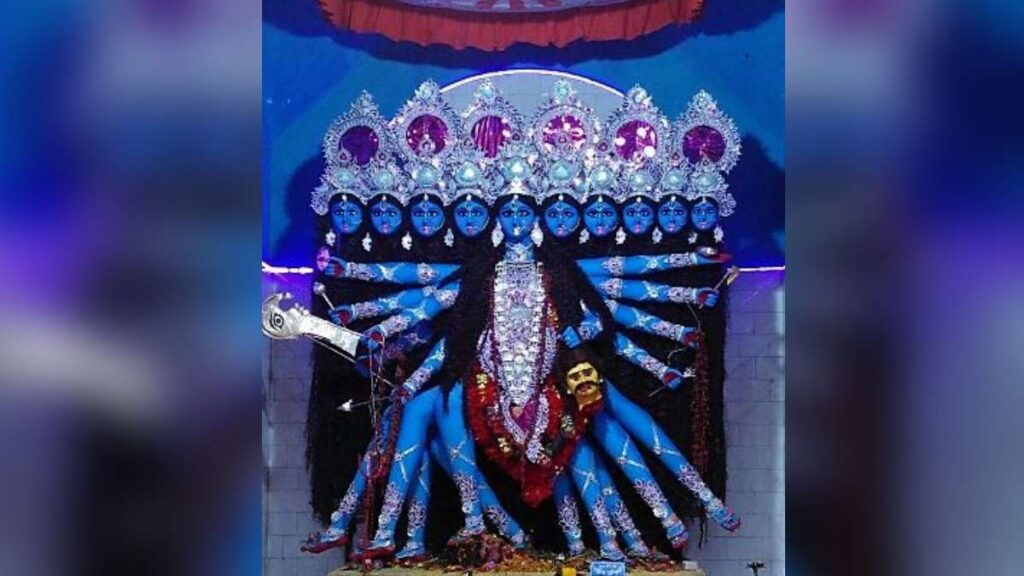

মালদহের ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির কালীপুজোতেও চলত অগ্নিমন্ত্রে শপথ গ্রহণ। সেখানে দেবীমা দশভুজা মহাকালী রূপে পুজিতা হতেন। সেই পরম্পরা আজও বজায় আছে।

এই পুজো শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালে, বিপ্লবী কমলকৃষ্ণ চৌধুরী-র উদ্যোগে। প্রথম প্রতিমা গড়েছিলেন রামকৃষ্ণ দাস, প্রথম পুরোহিত ছিলেন শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)।

বাঁকুড়ার বড়কালী মন্দিরের কালীপুজোও ৫০০ বছরের প্রাচীন। সেখানে বিপ্লবীদের কপালে নিজেদের রক্ত দিয়ে তিলক কেটে শপথ দেওয়া হতো।

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বর্ধমানের অন্ডালের জমিদার চট্টোপাধ্যায়রা।

ইতিহাসে জানা যায়, আলিপুর বোমা মামলা চলাকালীন বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীরা কালীপুজোর সময়ে হরিহর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আত্মগোপন করেছিলেন।

আজও বড়কালী পুজোয় তাঁদের স্মরণ করা হয়।

পরাধীন ভারতে কালীপুজোকে কেন্দ্র করে বিপ্লবীদের এই গোপন মন্ত্রদীক্ষা ও শপথগ্রহণ ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহের চোখে পড়েছিল।

অনেক সময় পুলিশ বাধা দিত, সন্দেহে গ্রেফতার করত, এমনকি বহু বিপ্লবী এই কারণে প্রাণও দিয়েছেন।

কিন্তু ইতিহাস তাঁদের নাম মনে রাখেনি।

কালী আর বিশ্বের দেবী-চেতনা

গ্রীক সভ্যতায় দেবী কালীর মতো দেবী ছিলেন এরিস বা এথেনা, যিনি Kalio Ementhess নামেও পরিচিত।

রোমান সভ্যতায় দেবী কালী রূপে পুজিতা হতেন Sara-La-Kally নামে।

বৌদ্ধ যুগে দেবী কালী পুজিতা হতেন তারা নামে, আর জৈন ধর্মে তাঁকে মানা হতো চক্রেশ্বরী নামে।

শেষ কথা

কালী সাধনা ও কালীপুজো একসময় শুধু ধর্মীয় আচার ছিল না— এ ছিল শক্তি অর্জনের, সংগঠিত হওয়ার, এবং দেশমাতৃকার মুক্তির এক পবিত্র অনুশাসন।

কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া, কুমিল্লা, ঢাকা, যশোর, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা, দিনাজপুর, পুরুলিয়া ও কোচবিহারের বিপ্লবীরা কালী ও দুর্গাকে পুজিত করতেন শক্তির প্রতীক হিসেবে—

দেশমাতৃকার জন্য, ভারতমাতার জন্য।

তাঁদের কাছে দেবী কালিকা ও দেবী দুর্গাই ছিলেন জন্মভূমি, মাতৃভূমি, সেই প্রিয় “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী”—আমাদের ভারতমাতা।